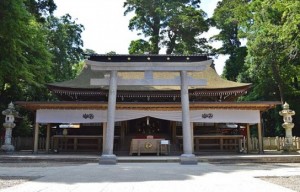

香取神宮 鹿島神宮とともに武人の崇敬を受ける日本屈指の古社

目次

概要

歴代の武家政権からは武神として崇敬され、現在も武道分野からの信仰が篤い神社である

鹿島神宮、息栖神社とともに東国三社の一社。

式内社(名神大社)、旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。下総国一宮 宮中の四方拝で遥拝される一社。

海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)が国宝に指定。建造物では江戸時代の本殿・楼門、美術工芸品では平安時代の鏡、中世の古瀬戸狛犬が国の重要文化財に指定されている。

基本情報

◆所在地 千葉県香取市香取1697

◆公式ホームページ http://www.katori-jingu.or.jp/

◆社格等

式内社(名神大)

下総国一宮

旧官幣大社

勅祭社

別表神社

◆創建 (伝)初代神武天皇18年

◆札所等 東国三社

祭神

経津主大神(ふつぬしのおおかみ)

出自

イザナギ(伊弉諾尊)がカグツチ(軻遇突智)を斬った際、剣から滴る血が固まってできた岩群がフツヌシの祖であるとしている。

国譲りでの活躍

天孫降臨に先立つ葦原中国平定(国譲り)においてタケミカヅチ(鹿島神宮祭神)とともに出雲へ派遣され、大国主命と国譲りの交渉を行なったといわれる。(日本書紀)

なお、『古事記』ではフツヌシは登場しない。

武神・軍神

下記の理由により武神・軍神の性格をもつと言われる。

①国譲りでの活躍

②フツヌシの「フツ」が刀剣の鋭い様を表した言葉であるといわれる。

鹿島神宮との一対性

常陸国一宮の鹿島神宮とは古来深い関係にあり、利根川をはさんで対面し一対の存在にある。

共に、国譲りで活躍した祭神を持ち、以下のような共通点や一対性がある。

鹿島神宮

「神宮」の呼称

『延喜式』神名帳(平安時代の官社一覧)では、「神宮」と表記されたのは大神宮(伊勢神宮内宮)・鹿島神宮・香取神宮の3社のみであった。

鹿島香取使(かしまかとりづかい)

鹿島・香取神宮には、毎年朝廷から勅使として「鹿島香取使」の派遣があった。

地方の神社において、毎年の派遣があった鹿島・香取両神宮は極めて異例であった。

※定期的な勅使派遣は両神宮のほかは宇佐神宮(6年に1度)にしかない。

蝦夷討伐の拠点

古代、鹿島・香取の鎮座する利根川下流域には、霞ケ浦を含む香取海という巨大な内海が広がっており、ヤマト政権による蝦夷進出の輸送基地として機能した。

両神宮は、その拠点となったため、武神としての神格を一層高めた。

神領

鹿島・香取両神宮では、それぞれ常陸国鹿島郡・下総国香取郡が神郡、すなわち郡全体を神領とすると定められていた。

神郡全体を有した神社の例は少なく、いずれも軍事上・交通上の重要地であったからとされる。

藤原氏と春日大社への分霊

両社とも藤原氏(中臣氏)の氏神として強い崇敬を受ける。

藤原氏の氏社として創建された奈良の春日大社では、鹿島神が第一殿、香取神が第二殿に分霊されて祀られ、藤原氏の祖神たる天児屋根命(第三殿)よりも上位に位置づけられた。

春日大社(奈良県奈良市)

藤原氏の氏社。その創建に際してフツヌシは香取から春日へ勧請され、その第二殿に祀られた。

要石

香取神宮には凸型。鹿島神宮は、形状は凹型。の要石があり、対となり、大鯰を押さえつけているとされ、地震からの守り神として信仰された。

地上では直径30センチメートル・高さ7センチメートルほどだが、地中部分は大きく決して抜くことはできないと言い伝えられている。

『水戸黄門仁徳録』によれば、水戸藩主徳川光圀が7日7晩要石の周りを掘らせたが、穴は翌朝には元に戻ってしまい根元には届かなかったという。

要石の祠

要石の形状

エピソード

創建

古代に香取神宮は鹿島神宮とともに大和朝廷による東国支配の拠点として機能したとされるため、朝廷が拠点として両社を祀ったのが創祀と見る説がある。これに対して、その前から原形となる祭祀が存在したとする説もある。

社伝では、初代神武天皇18年の創建と伝える。黎明期に関しては明らかでないが、古くは『常陸国風土記』(8世紀初頭成立)[原 8]にすでに「香取神子之社」として分祠の記載が見え、それ以前の鎮座は確実とされる。

武将からの崇敬

古代には、藤原氏の氏神として朝廷から崇敬されたが、中世、武家の世となってからも武神として神威は維持され、武将からも信仰された。

中世には、源頼朝、足利尊氏の寄進。

江戸時代には、徳川家康の下、天正19年(1591年)に1,000石が朱印地として与えられるなど、江戸幕府からも崇敬を受けた。

慶長12年(1607年)に大造営、元禄13年(1700年)に再度造営が行われた。

現在の本殿・楼門・旧拝殿(現・祈祷殿)は、この元禄期の造営によるものである。

一方、中世には、千葉氏を始めとする武家による神領侵犯も度々行われていた。

式年遷宮

平安・鎌倉期には、20年に1度の式年遷宮が行われた。

南北朝期以降には、記録がない。

社殿

元禄13年(1700年)に江戸幕府5代将軍の徳川綱吉の命により造営が行われ、この時の本殿始め主要社殿が現在に伝わっている。

主要社殿の形式は、大修築前後とも本殿・幣殿・拝殿が連なった権現造。

本殿は、元禄13年(1700年)の造営。三間社流造、檜皮葺で、南面している。この形式の社殿としては最大級の規模である。

通常の両流造では本殿内の神座が身舎に設けられるのに対して、背面庇にあるという異例の形式が指摘される。

現在の本殿の形式は、かつて香取神宮に存在した「アサメ殿(あさめどの)」の形式を伝えるものとされる。

アサメ殿(あさめどの)

普段はフツヌシの祖父母神を祀る末社で、

正神殿(本殿)の式年遷宮の際にその仮殿(かりどの:神体を仮安置する社殿)として使用されていた。

その間には、フツヌシの祖父母神の安置のために仮アサメ殿も設定されたという。

正神殿は鎌倉時代の元徳2年(1330年)造営のものを最後として造られなくなったと見られており、以後の本殿はこのアサメ殿の形式を継承したと考えられている。

「亀甲山(かめがせやま)」と称される境内地

香取神宮の鎮座する丘は、中央が低く周囲が高いという形状から「亀甲山(かめがせやま)」と称されている。

神宮境内は神域とされ手付かずの自然が残されているため、多数のスギの巨木や、イヌマキ・モミ・クロマツの大木が生育している。

高木層のみでなく亜高木層・低木層・林床にも多数の草木が生育しており、スギの老令林としては県内でも有数なものであるとして、千葉県指定天然記念物に指定されている。

楼門

楼門は、元禄13年(1700年)の造営。三間一戸で、入母屋造。屋根は現在銅板葺であるが、当初は栩葺(とちぶき)であった。

純和様の様式であり、壁や柱は丹塗である。楼門内にある随身像は俗に「左大臣・右大臣」と称されるが、正面向かって右像は武内宿禰、左像は藤原鎌足と伝えられている。

また、楼上の額は東郷平八郎の筆である。この楼門は、神宮のシンボル的な建物に位置づけられている。

第一摂社 側高神社

鎮座地:香取市大倉(位置)

祭神:不詳

例祭:12月7日

「そばたかじんじゃ」。境外摂社で、旧郷社。古来「第一摂社」と称される関係の深い神社であり、

本宮同様に神武天皇18年の創建と伝える。祭神は古来神秘とされており、今なお明らかではない。

当社には、香取神の命で側高神が陸奥神から馬を奪って馬牧をなしたという伝承が残り、蝦夷征討との関係性や香取神宮の役割が指摘される。

本殿は江戸時代初期の造営で県の文化財に、ひげなで祭は香取市指定無形民俗文化財に指定されている。

側高神社

香取神宮の第一摂社。

境外摂社 大戸神社

鎮座地:香取市大戸(位置)

祭神:天手力男神(あめのたじからおのかみ)

例祭:4月7日

「おおどじんじゃ」。境外摂社で、旧県社。景行天皇40年の創建と伝える。羅龍王面・納曽利面3面、和鏡3面が千葉県指定有形文化財に指定されている。

大戸神社

御田植祭

4月第1土曜・日曜に行われる。1日目は耕田式、2日目には田植式が行われ、いずれも大祭。神宮の斎田で田植を行い、五穀豊穣を祈願する祭。史料では明徳2年(1391年)には既に見え、祭は「日本三大御田植祭」にも数えられている

御田植祭

国宝 海獣葡萄鏡

海獣葡萄鏡 1面(工芸品)

直径29.6cm、縁の高さ2cm、重量537.5g、白銅製[18]。中国・唐時代の作。

鏡背は葡萄唐草の地文様の上に獅子のほかさまざまな鳥・獣・虫を表す。鏡名の「海獣」は、鏡背中心部の鈕(つまみ)に表された狻猊(さんげい)を指す。狻猊は中国の伝説上の生物である。正倉院の南倉には本鏡と瓜二つの銅鏡があり、香取神宮鏡は正倉院の鏡と全く同一の鋳型から造った同笵鏡ではないが、両者は関係があると推定される。香取神宮に伝来した経緯は未詳。宝物館内に展示。昭和28年3月31日指定。

重要文化財(国指定)

本殿(附 棟札1枚、銘札1枚、海老錠3箇)・楼門(計2棟)(建造物)

本殿は昭和52年6月27日指定、昭和58年12月26日に楼門を追加指定。

古瀬戸黄釉狛犬 1対(工芸品)

阿吽一対の古瀬戸の狛犬。陶製。阿形(あぎょう)像の高さは17.6cm、吽形(うんぎょう)像は17.9cm。技法・作風から、鎌倉時代後期または室町時代初期の作と見られている。宝物館内に展示。昭和28年3月31日指定。なお阿形像は昭和51年7月1日発売の250円普通切手の意匠になっている。

双竜鏡 1面(工芸品)

直径20.5cm、縁の高さ5mm(蒲鉾形)、白銅製。平安時代の久安5年(1149年)の銘があり、鏡背文様を有する在銘の和鏡としては最古の例である。鏡背文様の様式は一般的な和鏡とは異なり、中国の宋あるいは朝鮮の高麗鏡に影響を受けたものと見られる。宝物館内に展示。昭和28年11月14日指定。

香取大禰宜家文書 15巻7冊(381通)(古文書)

大禰宜を世襲した香取家に伝わる古文書。平安時代後期から江戸時代までの文書381通からなる[18]。関東の神社文書としては代表的な遺品とされる。個人所有。昭和60年6月6日指定。

登録有形文化財(国登録)

香雲閣(建造物) – 平成12年2月15日登録。

関連記事

東国三社(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社)と一緒にめぐりたいスポットまとめ

http://power-spots.news/jinja/togokusansha-meguru

神話「国譲り」と東国三社(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社)について

http://power-spots.news/jinja/togokusansha-shinwa

香取神宮の国宝「海獣葡萄鏡」からはじまる神鏡ギャラリー

http://power-spots.news/jinja/katori-kokuho